BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ANALYSE DES ÖBB-DEFIZITS(1973):

Nach einer Periode hoffnungsloser Geringschätzung des Bahnbetriebes in breiter Öffentlichkeit, gefördert von „bewußtseins- und meinungsbildenden Kräften“, die mit prophetischer Sicherheit das düstere Bild vom baldigen Untergang der Bahnen und ihren lichtvollen und zukunftsfrohen Ersatz durch andere Verkehrsmittel in so kräftigen Farben malten, daß zeitweise sogar Expertenblicke getrübt wurden, beginnt sich langsam, aber sicher eine Trendumkehr und der Beginn einer neuen Periode in der Beurteilung der Eisenbahnen abzuzeichnen.

Nicht zuletzt unter dem Eindruck einer maßlosen Überschätzung des Straßenverkehrs greift eine allgemeine Ernüchterung um sich. Man beginnt bereits wieder von „Gesundung“ und „Heilung“ zu sprechen und selbst die ehemaligen Totbeter gehen zu therapeutischen Spekulationen über. Solange es sich dabei um Arzneien und nicht um Wunderelixiere handelt, könnte man darüber reden.

Stillschweigend unterstellt wird dabei, daß es sich bei den österreichischen Bundesbahnen um einen kranken (Wirtschafts-)Körper handelt und die Diagnose feststeht. Die Krankheit heißt Defizit. So gesehen waren die Eisenbahnen in Österreich noch nie gesund. Aber die Chronik des österreichischen Eisenbahnwesens ist voll von lehrhaften Beispielen, wie ein todkranker Körper stets seine im privatwirtschaftlichen Kittel auftretenden Heilpraktiker überlebt hat.

Es begann schon kurze Zeit nach der Geburt dieses Betriebszweiges, der zunächst privater Initiative und kaufmännischen Spekulationen überlassen war, daß schließlich der Staat die „notleidenden Privatbahnen“ ablösen mußte und in eigener Regie führte (1842-1854). An der Krankheit änderte sich dadurch nichts.

Da der Glaube an die Kunst privater Heilpraktiker genau so zählebig war wie der Wirtschaftskörper selbst, wurden die Staatsbahnen wieder in private Hände gegeben, ohne daß sich dadurch am Krankheitsbild etwas geändert hätte. Diese „goldene Ära“ des Privatbahnsystems, das nur von staatlichen Ertrags- und Zinsgarantien lebte, endete in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit einem Fiasko, das zu einer neuerlichen Verstaatlichung der Privatbahnen führte, aber ebenfalls ohne Einfluß auf die „Krankheit“ blieb.

Es war nur eine Frage der Zeit, wann der stets latente Glaube an die Heilkunst privatwirtschaftlicher Therapeuten wieder virulent wurde. 1923 war es soweit, und ein eigener, nach kaufmännischen Grundsätzen zu führender Wirtschaftskörper österreichische Bundesbahnen wurde zum Leben erweckt. Die Folgen sind bekannt, aber durch den katastrophalen Einbruch einer Kriegs- (und Nachkriegs-)Periode aus dem Bewußtsein verdrängt, obwohl gerade in jener Zeit die Bahn ihre ungeheure Potenz bei der Wahrung lebenswichtiger Interessen unter Beweis stellen konnte.

Die darauffolgende Periode der unmittelbaren Staatsverwaltung der österreichischen Bundesbahnen hatte, trotz ihrer nahezu 25-jährigen Dauer, nur provisorischen Charakter, weil sie unter dem Vorbehalt einer allfälligen Überleitung der Staatsbahnen gemäß Behördenüberleitungsgesetz in einen selbständigen Wirtschaftskörper nach Art der früheren „österreichischen Bundesbahnen“ des Jahres 1923 stand.

Die eingangs erwähnte Periode der weitverbreiteten Eisenbahnpleitenmalerei in den fünfziger und sechziger Jahren unseres Jahrhunderts führte schließlich 1969 zu einer Neueinkleidung der österreichischen Bundesbahnen in den Modeanzug des Jahres 1923, nur statt dampfgeplättet jetzt elektrisch gebügelt, das Loch in der Tasche - die „Krankheit“ - blieb.

Keine Überraschung für den, der die Anamnese kennt, und die Frage ist berechtigt, ob ein Wirtschaftskörper von so hohem Alter, der nach wie vor so kräftige Lebenszeichen von sich gibt, überhaupt „krank“ sein kann. An der Beantwortung dieser Frage entzündeten sich die Geister entgegengesetzer politischer Weltanschauungen.

Der Gesetzgeber selbst hat durch die unglückliche Wortwahl von den „kaufmännischen Grundsätzen“ nicht viel zur Vermeidung von unnützen Streitigkeiten beigetragen. Auf der einen Seite führt die Hochhaltung dieser Grundsätze zu der allgemeinen und deshalb überspitzten Behauptung, „daß verstaatlichte Unternehmen, so sie nicht nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen geführt werden, die Eigenschaft haben, defizitär zu sein“, auf der anderen Seite werden diese Grundsätze, als einer Händler- und Greislermentalität entsprechend, rundwegs abgelehnt.

Trotz seines polemischen Charakters hat das letzte Argument eine Menge für sich. Schließlich haben die Eisenbahnen den modernen Ordnungs- und Sozialstaat entscheidend mitgeprägt, wenn nicht gar erst ermöglicht. Die Eisenbahn hat als staatliches Instrument zur Entfaltung des wirtschaftlichen Wachstums, zur Sicherung des dringendsten Existenzbedarfes und des Schutzes lebenswichtiger Interessen der Allgemeinheit ihre Potenz stets unter Beweis gestellt.

Sie hat dafür das Zeugnis ihrer Geschichte. Als öffentliche Versorgungseinrichtung von überragender makroökonomischer Bedeutung hat sich der Staat in Verfolgung seiner Ordnungs-, Sozial-, Struktur- und Wirtschaftspolitik immer und auf allen Gebieten ihrer bedient. Für Vertreter des expansiven Staatszweckes bestanden ohnehin nie Zweifel darüber, daß die Eisenbahnen als Mittel der staatlichen Wirtschaftsund Sozialpolitik ohne Rücksicht auf ihre „defizitäre“ Gebarung erhalten bleiben müssen. Deshalb ist im neuen Verkehrsprogramm der SPÖ die Frage, „ob die Bahn künftig nach kaufmännischen oder primär gemeinwirtschaftlichen Grundsätzen betrieben werden soll“, nur eine rhetorische.

Dagegen haben es die Verfechter der Anwendung von kaufmännischen Grundsätzen bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben ungemein schwerer, ihre Argumente zu begründen. Die Geschichte der Privatbahnsysteme hat sie in abschreckender Weise widerlegt. Konsequenterweise könnte natürlich fast jede staatliche Tätigkeit nach kaufmännischen Grundsätzen ausgeübt werden. Auch dafür gibt es unzählige, aber nicht weniger abschreckende historische Beispiele.

Es gab Zeiten, in denen das gesamte Gesundheitswesen, das Unterrichtswesen, der Kulturbetrieb, den Grundsätzen der Gewinnmaximierung folgte. Ja selbst ein Heerwesen war historische Realität, wonach die Kosten - und darüber hinaus ein Gewinn - durch Raubkriege zu erwirtschaften waren.

Die ÖBB – Eine Soziale Institution!

Copyright: Elmar Oberegger

Dem modernen Staat sind solche Überlegungen fremd, und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben auf dem Gebiet der Fürsorge, des Unterrichtes, der Erziehung etc., die Führung des Gerichtswesens, der Ordnungs- und Wirtschaftspolizei usw. wird nicht mehr nach den Maximen des Gewinnes oder nach Grundsätzen eines Kaufladens beurteilt. Das ist zwar prinzipiell nicht unmöglich, aber unerwünscht.

Wenn sich nun der Staat seiner Bahnen für nahezu alle Staatszwecke im weiteren Sinne bedient, können nicht alle die Einnahmen übersteigenden Kosten dieses Instrumentes als Defizit und das Defizit als Krankheit bezeichnet werden. Denn ebenso gut könnten alle Sozial-, Kultur- und Schutzeinrichtungen des Staates als kranke Defizitträger gelten.

Nun hindert es aber nicht, alle genannten Einrichtungen trotzdem nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu beurteilen. Die Frage lautet dann, wie diese Einrichtungen ihre Zielsetzungen mit dem geringsten ökonomischen Mitteleinsatz erreichen können. Wirtschaftlichkeit im Sinne von Produktivität, nicht Rentabilität, ist hier der Gegenstand. Diese Begriffe dürfen nicht verwechselt werden. Wenn aber eine öffentliche Versorgungseinrichtung, wie die Eisenbahn, mit gegebenen Mitteln ihrer höchsten Zielsetzung - Daseinsvorsorge und optimale Verkehrsbedienung - dient oder eine bestimmte Leistung mit einem Minimum an Mitteleinsatz hervorbringt, ist sie produktiv, auch wenn sie nicht rentabel ist. Das Wort von der „kaufmännischen Betriebsführung“, das Rentabilität, also Gewinnstreben, zur Leitmaxime erhebt, hat, wie gesagt, viel zur Begriffsverwirrung beigetragen.

Der Gesetzgeber selbst konnte diesen im Bundesbahngesetz postulierten Grundsatz nicht ohne Ausnahme durchziehen, er wird ausdrücklich zugunsten öffentlicher Interessen fallen gelassen.

Was bedeutet also ein Defizit der österreichischen Bundesbahnen und wie kann es interpretiert werden? Ist es der Preis der Unfähigkeit oder der Preis gemeinwirtschaftlicher Auflagen? Kann es durch die „Abgeltung“ einzelner Auflagen auf lange Sicht egalisiert werden? Lassen gemeinwirtschaftliche Aufgaben in einem derartigen Umfang wie die österreichischen Bundesbahnen sie zu tragen haben - man denke unter anderem an die Beförderungs-, Betriebs- und Tarifpflicht - überhaupt noch Raum für kaufmännische und erwerbswirtschaftliche Überlegungen großen Stils, und würde, denkt man konsequent weiter, eine „kaufmännische Bundesbahn“, wäre sie möglich, der Wirtschaft nicht teurer zu stehen kommen?

Es ist die unvermeidliche Kollision zwischen kaufmännischen und gemeinwirtschaftlichen Interessen, die das janusköpfige Image der heutigen österreichischen Bundesbahnen prägt. Nur eine Verkennung der wahren Unternehmensziele kann daher zu Forderungen führen, die mit der Betriebsführung verbundenen Auflagen zu lockern oder aufzuheben. Diese Auflagen finden ihren Sinnbezug doch nur in der intendierten staatlichen Ordnungs-, Wirtschafts- und Sozialpolitik, und die diesen Zwecken dienenden Tätigkeiten des Staates verursachen - wie jede andere Staatstätigkeit - Kosten, die zumeist auf andere Weise als durch die Tätigkeit selbst, also von der Allgemeinheit, hereingebracht werden müssen.

Wenn also die Erfüllung staatlicher Aufgaben Kosten verursacht, sind es nur diese Kosten, die einer wirtschaftswissenschaftlichen Beurteilung unterliegen können und nicht die Aufgaben selbst. Der Staat kann seine Aufgaben mehr oder weniger ökonomisch erfüllen. Für die mit der Durchführung bestimmter öffentlicher Aufgaben betrauten österreichischen Bundesbahnen ist es nur eine Frage der Wirtschaftlichkeit und nur von der wirtschaftlichen Seite ist hier die Rede. Die vereinfachten Fragen lauten daher, ob und bis zu welchem Grad die mit der Eisenbahn zu lösenden Aufgaben betriebswirtschaftlich erfüllt werden, und ob das Defizit ein brauchbares Kriterium für die Beurteilung dieser Frage darstellt.

Es ist allgemein bekannt, daß die Buchhaltungsausgaben der Eisenbahn in der Regel keine Übereinstimmung mit den wirklichen Kosten aufweisen. Wenn diese Buchhaltungsangaben dennoch zur Grundlage budgetärer Beurteilung gemacht werden, kann es bei oberflächlicher Betrachtung zu Aussagen kommen, wonach die österreichischen Bundesbahnen ein Defizitbetrieb schlechthin wären. Da man im allgemeinen in Defizitbetriebe nicht investiert, sind die Konsequenzen derartiger Fehlinterpretationen jedenfalls geeignet, dem Betrieb schweren Schaden zuzufügen. Dabei wird übersehen, daß weder der zugebilligte Aufwand - als politische Budgetzahl - noch der Ertrag - der infolge wesentlicher Eingriffe sowie stabilitätspolitischer Maßnahmen nicht die echten Preise widerspiegelt - eine direkte, betriebswirtschaftlich kongruente Beziehung besitzen.

Wenn man aber der Meinung ist - und nur wenn man dieser Meinung ist - , daß der gemeinwirtschaftliche Wert der für die Öffentlichkeit erbrachten Leistungen nicht die Kosten rechtfertigt und wenn man weiter der Meinung ist, daß diese Leistungen auch mit geringeren Kosten erreichbar wären, kann man von Unwirtschaftlichkeit sprechen.

Da aber gemeinwirtschaftliches Handeln nur in einer Umwegrentabilität ihren Niederschlag findet, könnte ihr Wert nur durch, eine Kosten-Nutzen-Analyse beurteilt werden, die Kosten selbst aber nur mit betriebswirtschaftlichen Analysen. Sobald jedoch die Kosten einer gemeinwirtschaftlichen Tätigkeit wirtschaftlich gerechtfertigt sind und trotzdem die aus derselben Tätigkeit erzielbaren Erträge übersteigen, könnte diese Differenz - der leichteren Verständlichkeit wegen - als Defizit bezeichnet werden.

In diesem Sinne gebraucht, gibt es auch über das „Defizit“ von Schulen und Spitälern keine Polemik. Warum aber bei den österreichischen Bundesbahnen? Ein Grund wurde schon genannt. Es liegt bei den verwirrenden, dem Sachzusammenhang nicht gerecht werdenden Postulat der „kaufmännischen Betriebsführung“. Verwirrend und unpassend deshalb, weil dieser Grundsatz begriffsnotwendig sich nur auf einen Teil der Betriebsfunktion anwenden läßt, die aber das Ganze der Betriebsstruktur erfordert. Dieser Betrieb befriedigt wie kein anderer mit seiner ungeheuren Kapazitätsreserve und potentiellen Leistungsbereitschaft schon durch sein bloßes Vorhandensein als Krisenprophylaxe ein eminentes Sicherheitsbedürfnis. Eine Staatsfunktion par excellence, die mit kaufmännischen Begriffsbildungen nicht beschrieben werden kann.

Umso erstaunlicher ist es daher, wenn sich der Staat prinzipiellen Sätzen („kaufmännische Betriebsführung“) unterwirft, die er seinem Wesen nach nur graduell erfüllen kann. Kein privater, durch heteronome Normen genug beschränkter Kaufmann würde sich freiwillig sein Dasein durch Setzung autonomer Normen noch mehr erschweren. In diese Lage begibt sich aber der Staat mit seinen Bahnen.

Seit Jahren zehrt dieses, sein eigenes Unternehmen mangels gesicherter Vorsorge von der Substanz. Die stetige Unterdotierung des Investitionsaufwandes der österreichischen Bundesbahnen führt zu einer Überalterung der Anlagen. Schon heute sind bestimmte Anlagengruppen wie Hochbau, Brückenbau, Teile des Fahrparkes u.a.m. hoffnungslos veraltet. Der Staat selbst billigt seinem eigenen Unternehmen, wie eingangs festgestellt, im Rahmen des Gesamtbudgets nur einen Aufwand zu, der das politische Ergebnis von Kürzungen und Abstrichen des echten betriebswirtschaftlichen Erfordernisses darstellt, ganz zu schweigen von einer entsprechenden, eine stete Aufwärtsentwicklung garantierenden Quote für Modernisierungsinvestitionen (im Sinne von Zusatzinvestitionen).

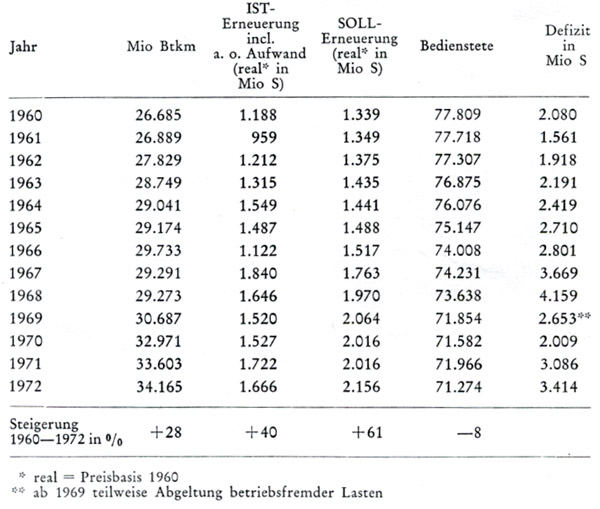

Wird aber, wie aus der beigegebenen Tabelle ersichtlich, nicht einmal das jährliche Erneuerungssoll, also die Quote der Erneuerungsinvestitionen auf Basis der Wiederbeschaffungswerte, sichergestellt, tritt unweigerlich Substanzverzehr ein und in weiterer Folge ein Nachholbedarf, der dann in einem normalen Budget ohne Sonderfinanzierung oder andere Opfer nicht untergebracht werden kann. Wiederum sagt hier das bilanztechnische Defizit nichts über das echte Betriebserfordernis aus.

Während beispielsweise in der Bilanz 1970 die Abschreibungsquoten vom Anschaffungswert der Anlagen der österreichischen Bundesbahnen mit rund 1,6 Mrd. S zu Buche standen, war effektiv in der Betriebsrechnung nur rund 1 Mrd. S verfügbar. Der Betrag der Sollerneuerung, der im übrigen in die Kostenrechnung dieses Betriebes eingeht, betrug hingegen 2,6 Mrd. S. Als Fehlbetrag auf das Erneuerungssoll dieses Jahres mußten also rund 1,6 Mrd. S hingenommen werden. Dabei könnte dieses Unternehmen bei entsprechender Dotierung sicherlich noch sparsamer, also wirtschaftlicher arbeiten. Es steht fest, daß im Rahmen der österreichischen Bundesbahnen jeder investierte Schilling nicht nur eine zukunftsträchtige Investition darstellt, sondern auch eine Rendite garantiert, die weit über dem Durchschnitt liegt. Das Unternehmen kennt heute Rationalisierungsmaßnahmen mit einer pay-back-Zeit von 2-5 Jahren, also mit einer Rendite von 20-50 % ! Und kein anderer Verkehrsbetrieb eignet sich in so hohem Maße zur Automatisierung wie gerade der schienengebundene Verkehr.

Unter diesen Umständen könnte die Meinung vertreten werden, daß, im Vergleich zur Dotierung der Straße, der Staat sich selbst falsche Prioritäten setzt, daß er selbst seinem eigenen Betrieb keine - oder keine nennenswerte - Wachstumsrate zubilligt.

Die vorstehende Tabelle spricht eine deutliche Sprache. Sie zeigt, daß die Zuwendungen, die die österreichischen Bundesbahnen aus dem Titel Erneuerungen und a.o. Aufwand erhalten, immer weiter hinter dem Erneuerungssoll zurückbleiben. Während auf Basis realer Werte (bei Ausklammerung der Preissteigerungen) die budgetäre Unterdeckung selbst mit Berücksichtigung des a. o. Aufwandes im Jahre 1960 noch 12% betrug, waren es im Jahre 1972 bereits 30%. So gesehen gingen also die Modernisierungen, Betriebsverbesserungen und Leistungssteigerungen der letzten Jahre überwiegend zu Lasten eines Substanzverzehres einzelner Anlagengruppen und Betriebszweige (z.B. Nebenbahnen). Die Ist-Erneuerung widerspiegelt nicht einmal die nominelle Kapitalerhaltung, von der substantiellen ganz zu schweigen. Und das bei einer Produktivitätssteigerung von 50%(steigende Leistung, sinkender Bedienstetenstand und kürzere Arbeitszeit) im gleichen Zeitraum. Wer will also diesem Betrieb noch Unwirtschaftlichkeit nachsagen ?

Die Eisenbahnen sind nur in bezug auf ihre direkten Einnahmen defizitär, in bezug auf ihre Betriebsführung aber produktiv und in bezug auf ihren volkswirtschaftlichen Nutzen sogar hochaktiv. Deshalb kann man das letztlich existente „Defizit“ nur als Feststellung dafür nehmen, daß die für gemeinwirtschaftliche Aufgaben erbrachten Leistungen in den darauf abgestimmten Einnahmen nicht ihre Deckung finden konnten. Daher ist die Forderung, die Investitionsverteilung neu zu überdenken, ein Gebot der Stunde.

Die Eisenbahnen haben in guten und besonders in schlechten Zeiten alle in sie gesetzten Erwartungen hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Sicherheit weit übertroffen. Darüber hinaus haben sie das wirtschaftliche und gesellschaftliche Antlitz der Kulturstaaten in ungeahntem Maße geprägt und sie werden auch in künftig möglichen Krisenzeiten wie immer ihre Verläßlichkeit, Brauchbarkeit und ungebrochene Lebensfähigkeit unter Beweis stellen. Verkehrspolitik darf daher nicht länger Straßenpolitik sein. Noch gehört der Eisenbahn und nicht der Straße die Zukunft, und alle, die sich bereits am Totenbett der Eisenbahn, des „kranken Riesen“ eingefunden haben, haben ihre Kränze umsonst gekauft.

Aus: Die ÖBB in Wort und Bild 11/73, 8 ff. Originaltitel: „Betriebswirtschaftliche Analyse eines Defizits“. Im Original ohne das beigefügte Farbfoto mit Text. Das Foto des Originals wurde hier weggelassen.

Copyright: Günther Winkler 1973.